東海道五十三次 39番目の宿場町池鯉鮒

池鯉鮒宿の発足

池鯉鮒(現知立)が東海道の宿駅として発足したのは、関ヶ原合戦の翌、慶長6年(1601)のことです。古代から知立神社を氏神として城砦を構え、馬市場の開かれる農村だった池鯉鮒は、この時を転機として、東海道交通の要務をになう宿場町の活動を開始することとなりました。

東海道五十三次が完成したのは、寛永10年(1633)になってからである。この間の30余年間は宿駅制度の改訂が度々行なわれています。

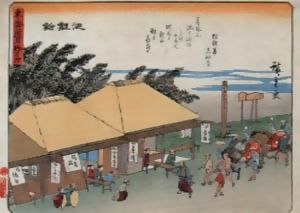

双筆五十三次”池鯉鮒”,歌川広重画(左)

東海道名所之内”池鯉鮒八ツ橋”三代歌川豊国画(右)

池鯉鮒が宿駅の選定を受けるについては、関ヶ原合戦後、家康の命によって東海道を巡視した彦坂小刑部・大久保十兵衛等が、次にのべるような事情を考慮したのではないかと思われます。

- 地形上、鎌倉街道よりも池鯉鮒を通る道の方が平坦地に恵まれ、距離も多少短縮される。

- 池鯉鮒通過の道は、鳴海から岡崎に至る通路として利用者が増えていた。(天正3年(1575)、織田信長による東海道筋の補修があり、同14年、秀吉の妹、朝日姫が家康に輿入れの際、池鯉鮒の西の野で豊臣方から徳川方へ引き継がれるなど、鎌倉街道から東海道筋へ往来が移行していました。)

- 近傍20余村の氏子が信仰する格式の高い知立神社の鎮座と盛大な馬市、木綿市が開催され、地方経済の要地になっていた。

以上のことなどにより、東海道五十三次の江戸から39番目の宿駅として「池鯉鮒宿」が発足しました。

東海道の松並木

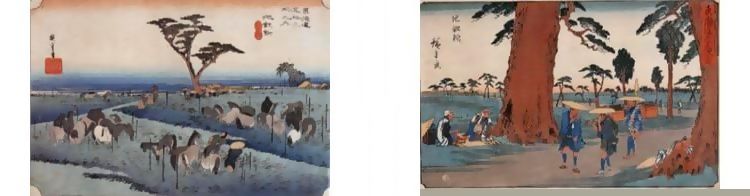

東海道五十三次”池鯉鮒首夏馬市”歌川広重画(左)

東海道五十三次之内”池鯉鮒”歌川広重画(右)

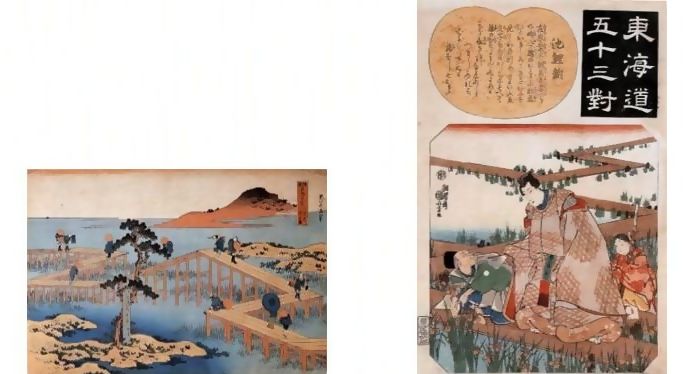

諸国名橋奇覧”三河の八つ橋の古図”葛飾北斎画(左)

東海道五十三対”池鯉鮒”歌川国芳画(右)

更新日:2023年08月23日